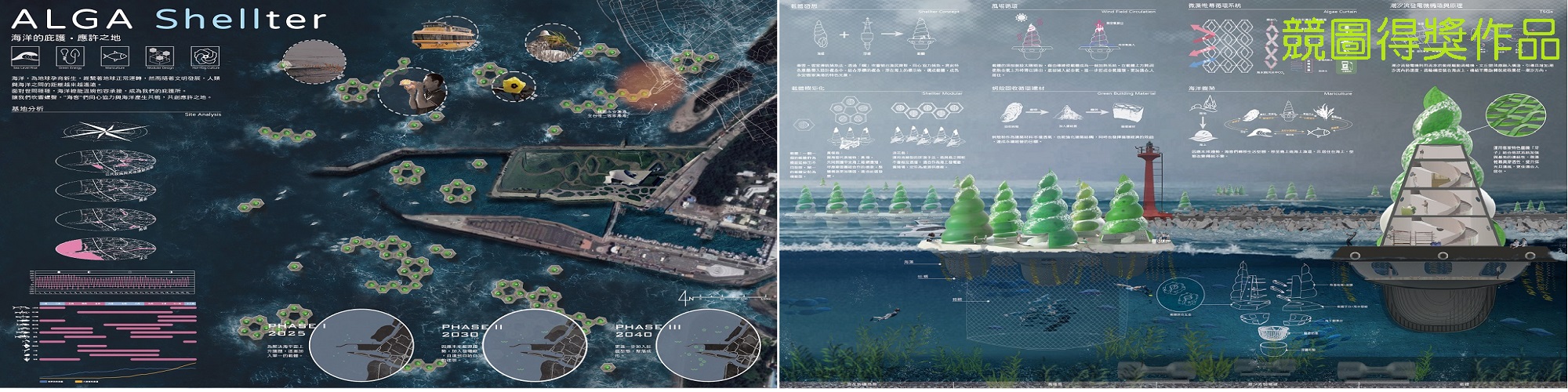

在「碳中和公園創意競賽」中,林沛穎和蔡少榕的作品「浮碳島」由吳佩玲老師指導,脫穎而出榮獲貳獎殊榮。「浮碳島」是專為台中豐樂公園量身打造的一套淨零碳排與生態復育的複合式新策略,它不僅是對單一公園的改造,更是對未來都市綠地功能的一次前瞻性定義。「浮碳島」採用了環境永續導向的低碳設計手法,核心目標是讓公園的碳吸存量在現在與未來都能持續穩定提高。透過植被選擇、土壤改良、以及透水鋪面等技術策略,極大化基地的固碳能力。同時,設計巧妙地將「生態」與「休憩」結合,創造出多層次的景觀體驗,如設置了多樣化本土植被,提供市民近距離觀察自然的生態探索區;鼓勵在地社區參與耕作,不僅增加食物來源,也提升人與土地的連結的都市農園區,以及鼓勵步行與低碳交通方式,進一步降低公園的總體碳足跡的低碳步道系統。

貳獎作品:「浮碳島」版面

周辰陽和楊心璦的「漫氧城市」以及王成美和歐俊延的「熱島之外 Oasis Beyond the Heat」分別由簡宏達老師與魏嘉滺老師指導,雙雙獲得評審團獎。「漫氧城市」的基地英才公園位於繁華的北區,周邊高樓林立,熱島效應日益嚴重,本案期望藉由英才公園的再生設計,打造台中市智慧減碳的示範基地,以生態空間、智慧景觀與活動導入為目標。第一項提出導風政策,運用地形、植栽及硬體設施進行微氣候的調節。第二項因應基地內部設有親子館與美樂地計畫設計共融遊樂場,期望能透過遊玩促近親子間的感情。第三項利用科技結合地景,打造智能運動APP,使用者在日常步行、跑步等運動能即時記錄因步行代替交通工具所減少的碳足跡,實踐生活化的低碳行動,同時在跑道上的鋪面改為踏電跑道,滿足基地電力的自給自足。

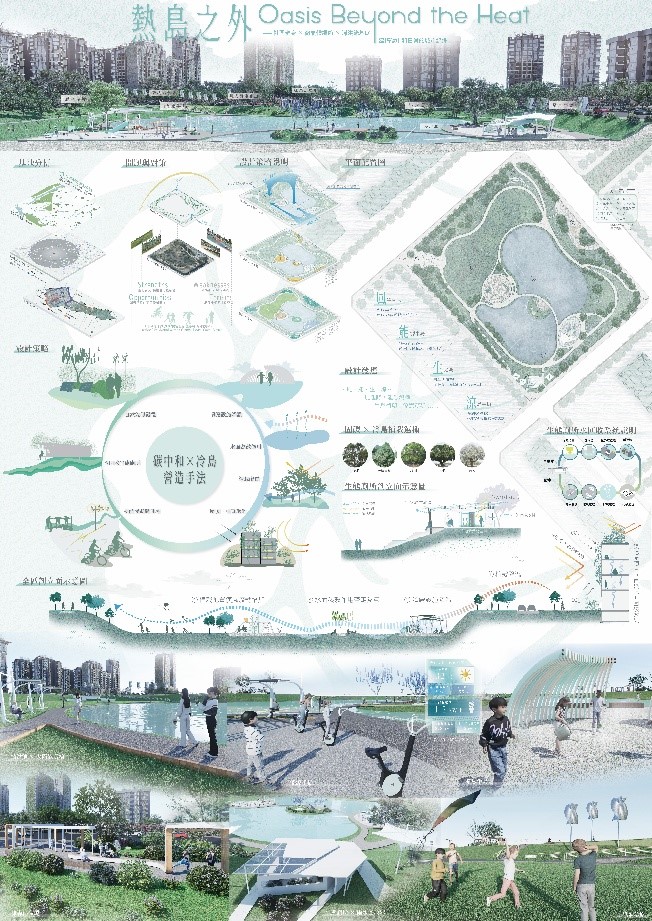

「熱島之外 Oasis Beyond the Heat」以滯洪池為核心,重新思考城市公共綠地在降溫與碳中和中的角色。設計以「風、能、生、涼」四座主題小島構成韌性群島系統,分別對應風能導流、動能轉換、自然能發電與水氣降溫等策略,藉由景觀微介入改善都市微氣候。島嶼之間以步道串連,讓居民在行走與運動中參與城市能量循環。基地周邊規劃為未來綠建築示範社區,導入垂直綠化與屋頂綠化,作為社區尺度的降溫原型。整體設計將社區健身、氣候調節與碳中和目標結合,營造出既能舒緩熱環境、又具生態教育意涵的低碳綠地,展現都市綠色韌性的未來樣貌。

評審團獎作品:「漫氧城市」(上圖)、「熱島之外 Oasis Beyond the Heat」(下圖)版面

此外,李子萱和卜若瑄的「一汗成樹」以及吳芃諭和李珮齊的「竹光映水」,分別由魏嘉滺老師與謝怡庭老師指導,則榮獲優選。「竹光映水」以「運動」與「碳中和」為核心精神,融合藍碳水體設計、黃碳能源轉化與綠碳植生復育三大策略,打造一座結合科技、自然與人文的「未來森林劇場」。整體以生態循環為主軸,串聯親水步道、智慧健身設施與能源回收系統,讓每一次的運動都能轉化為守護地球的力量。民眾可在親水空間中感受藍碳生態的呼吸,在綠意步道中透過健走、騎乘或互動儲能設備,將汗水轉化為綠能;同時,園區也規劃寵物友善區與長者健康步道,讓不同年齡層都能共享自然的溫度。這裡不僅是一座公園,更是一場持續上演的生活劇場—每一片落葉、每一滴汗水、每一步腳印,都是人與土地共同書寫的「碳未來腳本」。

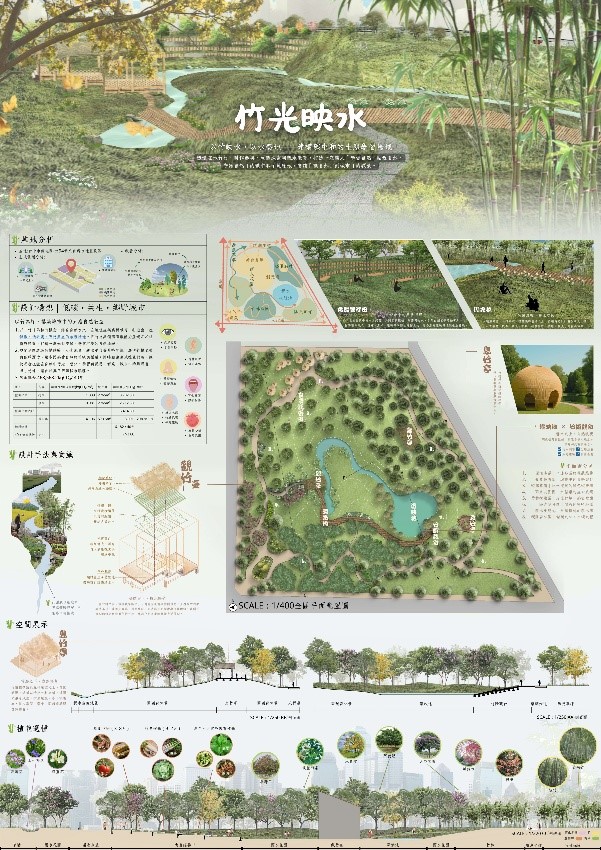

「竹光映水」是以「竹」為核心概念,結合自然水文、在地植生與農耕教育,打造出一座低碳、低維護、五感共生的永續綠地。且竹材具備高固碳能力並運用於結構與裝置,藉此創造出光影交錯、感官沉浸的自然場域。其中的空間分區透過竹構體驗、可食地景、親水平台等策略交織,展現竹構之美與低碳潛力,讓市民感受自然的呼吸與循環。同時藉由農地社區認養,讓使用者也能在自然中行走、感知、學習與反思,實踐「城市中的鄉野農田」想像,讓自然真正回歸城市肌理。

優選作品:「一汗成樹」(上圖)、「竹光映水」(下圖)版面

這些優異成果背後,是東海景觀系專業師資的悉心指導。老師們在課堂上強調將政府政策、城市需求與設計專業緊密結合,引導學生思考如何以空間設計回應社會議題。而此次得獎作品正好呼應近年政府推動「淨零碳排」與「全民運動」的施政方向,展現青年學子以設計專業回應當代趨勢的能量。東海大學景觀學系表示,參與競圖是學生實踐所學的重要舞台,透過比賽,學生能在真實議題中驗證專業能力,同時培養團隊合作與社會關懷精神。未來系上將持續鼓勵學生勇於挑戰各類專業競賽,將創意設計能量轉化為社會的正向力量。

第六屆臺中美樂地公園競圖頒獎典禮